光正寺古墳

古墳の見学について

見学は自由です。駐車場の利用は、

朝9時から夕方5時までです。それ以外の時間帯は施錠します。

【見学の際の注意事項】

1 近隣は住宅地になっておりますので、大声で騒がないようお願いします。

2 火気厳禁です。

3 穴を掘るなどの行為は、文化財保護法違反となります。

4 草スキーは危険です。絶対にしないでください。

以上、マナーを守って見学をお願いいたします。

概要

国指定史跡 光正寺古墳は、宇美町と志免町の境(宇美町光正寺三丁目)にあります。

古墳公園として整備するため、平成8年から10年にかけて発掘調査を実施しました。調査の結果、全長が約54メートルの糟屋郡内最大の前方後円墳であることがわかりました。

後円部(古墳の丸いところ)から、箱式石棺が3基、割竹形木棺が1基、土器棺が1基の合計5つの埋葬施設が確認されました。残念ながら盗掘されていたため、出土品は多くはありませんが、勾玉・管玉・鉄剣・土師器などが発見されました。出土品は、宇美町立歴史民俗資料館に展示しています。

光正寺古墳の築造年代は、出土した土師器甕が作られた年代から、3世紀後半頃と考えられ、県内の前期古墳の中でも最古期の古墳ということがわかりました。

卑弥呼が治めた国である邪馬台国までの道のりを記した「魏志倭人伝」には、様々な国々が登場します。近年の研究では、「魏志倭人伝」に登場する「不弥国(ふみこく)」の王墓ではないかと推測されています。現在、不弥国の所在地候補として、「宇美を中心とした糟屋地域説」と「嘉穂地域説」の2つが有力候補地としてあげられていますが、いずれにしても、邪馬台国までの道のりについては、この不弥国から先がよく分かっていないため、この不弥国の解明が注目されます。

なお、宇美町(Umi)の名前の由来は、「不弥」(Fumi)からきているという説もあります。

古墳の特徴

古墳の大きさは、全長約54m、後円部径約34m、前方部長20mで前方部2段築成、後円部3段築成の糟屋郡内最大の前方後円墳です。

古墳の築造は、地山整形により1段目と2段目のテラスが作り出され、2段目のテラスより上は盛土で作られていることがわかっています。

墳丘周囲には2段目より上で葺石があったこともわかっています。

現在は、古墳は芝で整備しており、古墳公園として自由に見学できます。

光正寺古墳外観

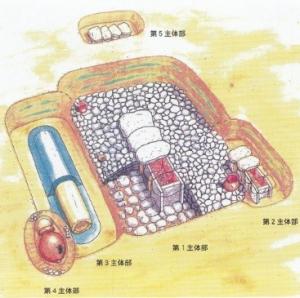

埋葬施設の特徴

第1主体部は、川原石で囲まれた大型の箱式石棺です。墓壙の規模は長さ約6m、幅が約4mで、箱式石棺の石材は、安山岩の板石や緑色片岩、滑石などが使用されていました。

第2主体部も、箱式石棺です。

第3主体部は、割竹形木棺です。第1主体の南側で棺の腐食によって陥没した溝状遺構が確認されたことから、割竹形木棺と判断されています。

第4主体部は、土器棺です。この時期の土器棺としては福岡県で最大級の大きさです。資料館に展示しています。

第5主体部は、箱式石棺です。

主体部は、第1から第4主体部が、主軸を東西方向に整然と並べて築かれ、頭位は西に向けていたと推定されます。これに対し、第5主体部は南北方向に主軸を向けて造られています。

以上のことから、主体部の築造順番は、第1→2・3→4→5主体部の順に造られたと考えられます。

埋葬施設推定復元図

所在地

福岡県糟屋郡宇美町光正寺三丁目4537番地11

アクセス

JR宇美駅から、緑道を通り、徒歩約20分、西鉄バス「深町バス停」から徒歩約5分。

AIオンデマンドバス「のるーと宇美」ミーティングポイント(1)「光正寺古墳公園(北向き)」または(2)「光正寺古墳公園(南向き)」から徒歩すぐ。

※「のるーと宇美」のご利用には事前予約が必要です。予約状況によっては、ご希望の乗車時間の予約が取れない場合もあります。

のるーと宇美 ☞ https://www.knowroute-umi.jp/<外部リンク>

無料駐車場有。駐車場利用時間は、午前9時~午後5時まで(お盆・年末年始は利用できません)。

地図