9月22日 原田小学校の風景~そんなに水筒ばかり持ってきてどうするの?!

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月22日更新

白い紙袋を持ってきている子どもがいたので見せてもらいました。

ん?水筒みたいなのが3つ。

でも、よく見ると普通の水筒も肩にかけているじゃありませんか。

「なんで、こんなに水筒みたいなのばかり持ってきてるの?」

「算数の学習で使うんです。」

「ああっ、『かさ』の学習ね。」

「はいそうです。」

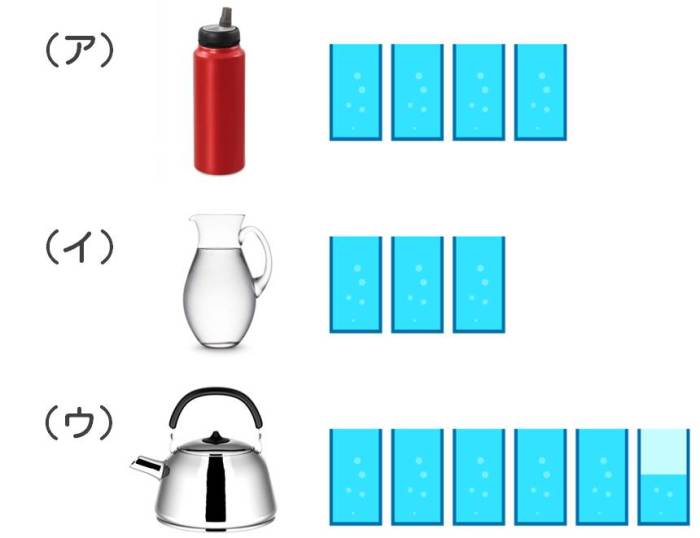

量の学習は、「長さ」「かさ」「広さ」「重さ」「時間」・・・と見てすぐに比べやすいものから学習していくのです。

子どもがそれぞれの量をどのように学習していくか、「長さ」を例に説明します。

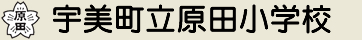

1.比較したいものを直接比較する「直接比較」を学習します。

2.テープなどに置き換えて比較する「間接比較」を学習します。

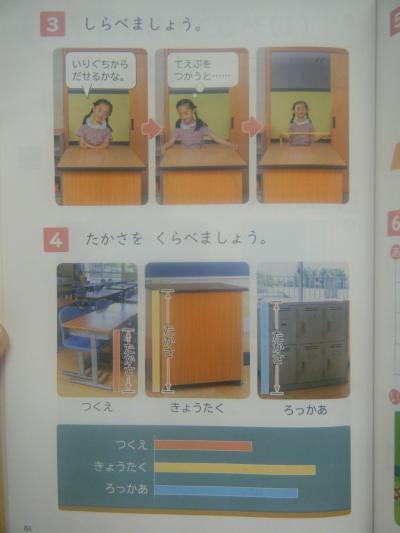

3.消しゴムや鉛筆を基準にそのいくつ分で数値化して比較する「任意単位比較」を学習します。

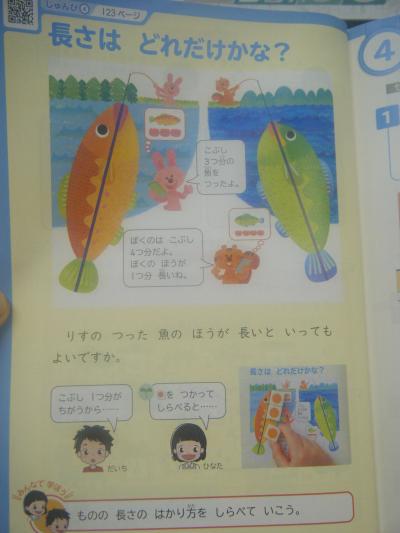

4.最後に世界共通の単位をもとに数値化して比較する「普遍単位比較」を学習します。

6.量を使った足し算、引き算を学習します。(量の保存性)

このように、ほかの量でも同じように学習を進めていくことで、「量」の概念が育っていくのです。

「ねぇ、このジャガイモを持ってみて。何グラムぐらいあると思う?」

「このテーブル隣の部屋に持って行きたいんやけど、ドアのところ通るかな?」

「このコップとこのグラスとどっちがたくさん入ると思う?」

学校だけでなく家庭でも日常的に「量」の概念を意識する声かけをしていただくと、子どもの知的好奇心を刺激し脳の成長を促しますので、是非実践されてください。(A.A)